vue 25

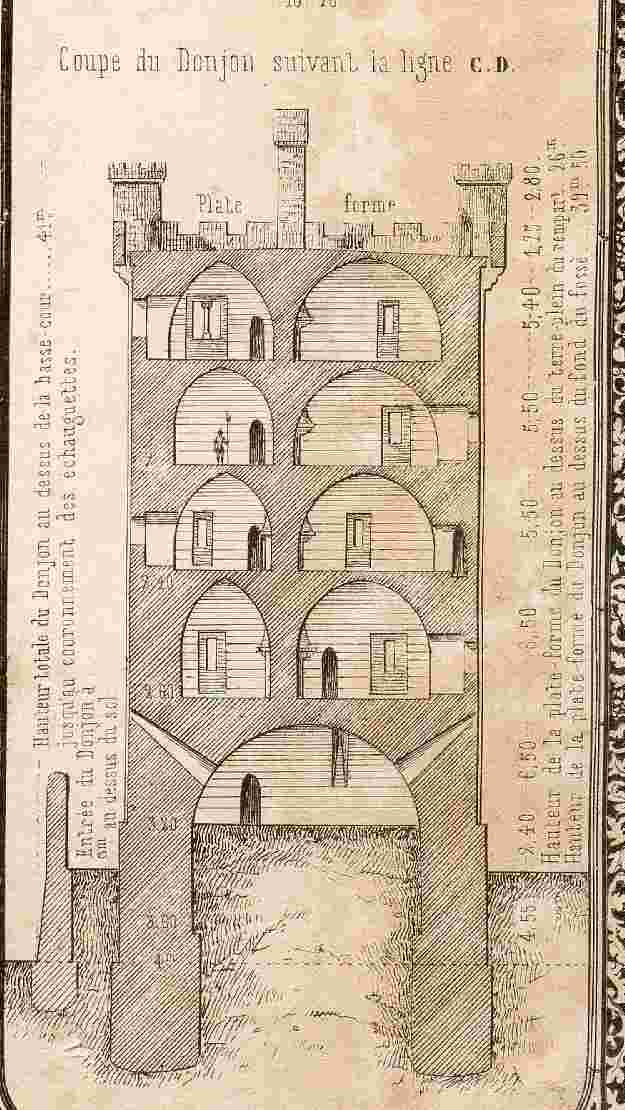

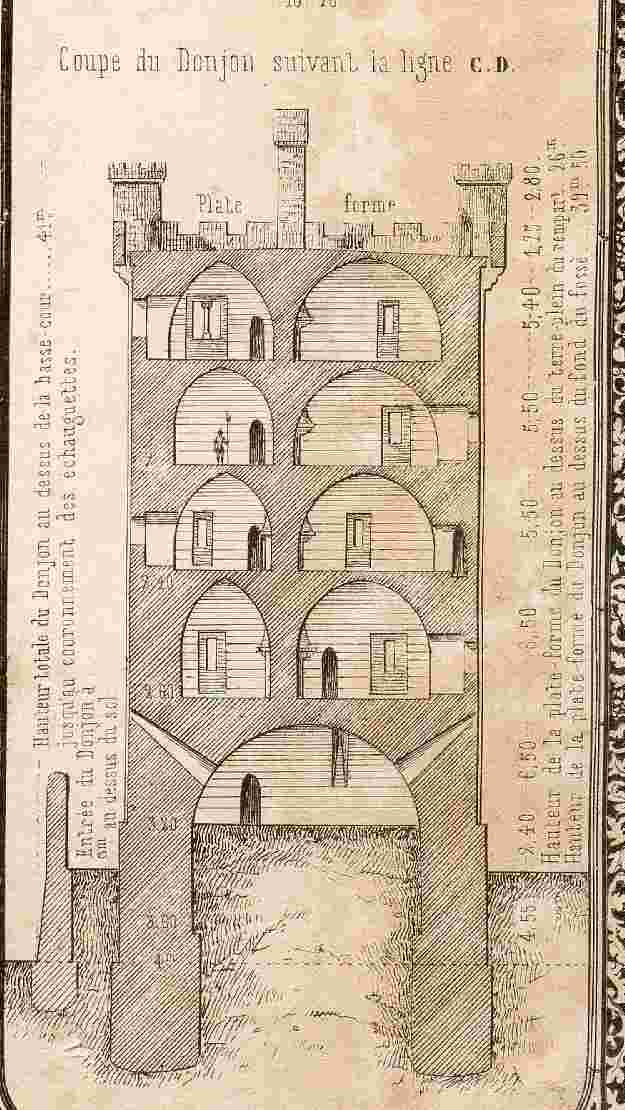

La fonction de chaque étage dans un donjon rectangulaire

Le donjon rectangulaire comprend

généralement "trois ou quatre niveaux et une plate-forme

sommitale. Le rez-de-chaussée est toujours aveugle pour des raisons

de sécurité ; il sert de magasin pour entreposer des armes,

des vivres (silos à grain, à viande et à poisson séché),

un trésor éventuellement. Il sert rarement de prison.

L'accès à ce niveau de base

se fait par une échelle ou un escalier à partir du premier

étage.

Au premier étage, on trouve la

résidence princière ou seigneuriale composée d'une

salle, et, séparées par le mur de refend percé de

portes ou d'arcades, des chambres, celle du maître, celle des filles

et des nourrissons.

Au deuxième et au troisième

étages, la chambre des garçons et des locaux réservés

à la garnison.

La circulation intermédiaire se

fait par des escaliers droits compris dans l'épaisseur des murs.

La plate-forme sommitale est constituée

par le sommet des murs et par la surface des toits en très faible

pente. Le chemin de ronde est protégé par le crénelage...

Un puits assure l'approvisionnement en

eau : il est le plus souvent placé dans l'épaisseur du mur

de refend de façon à desservir facilement tous les étages

y compris la plate-forme...

L'entrée se situe toujours au premier

étage pour des raisons de sécurité. On accède

à la porte soit par une passerelle de bois amovible (un tronçon

formant pont-levis et porte), soit par un avant-corps en pierre contenant

un escalier droit." ( Decaens J., 1997, p. 185-186).

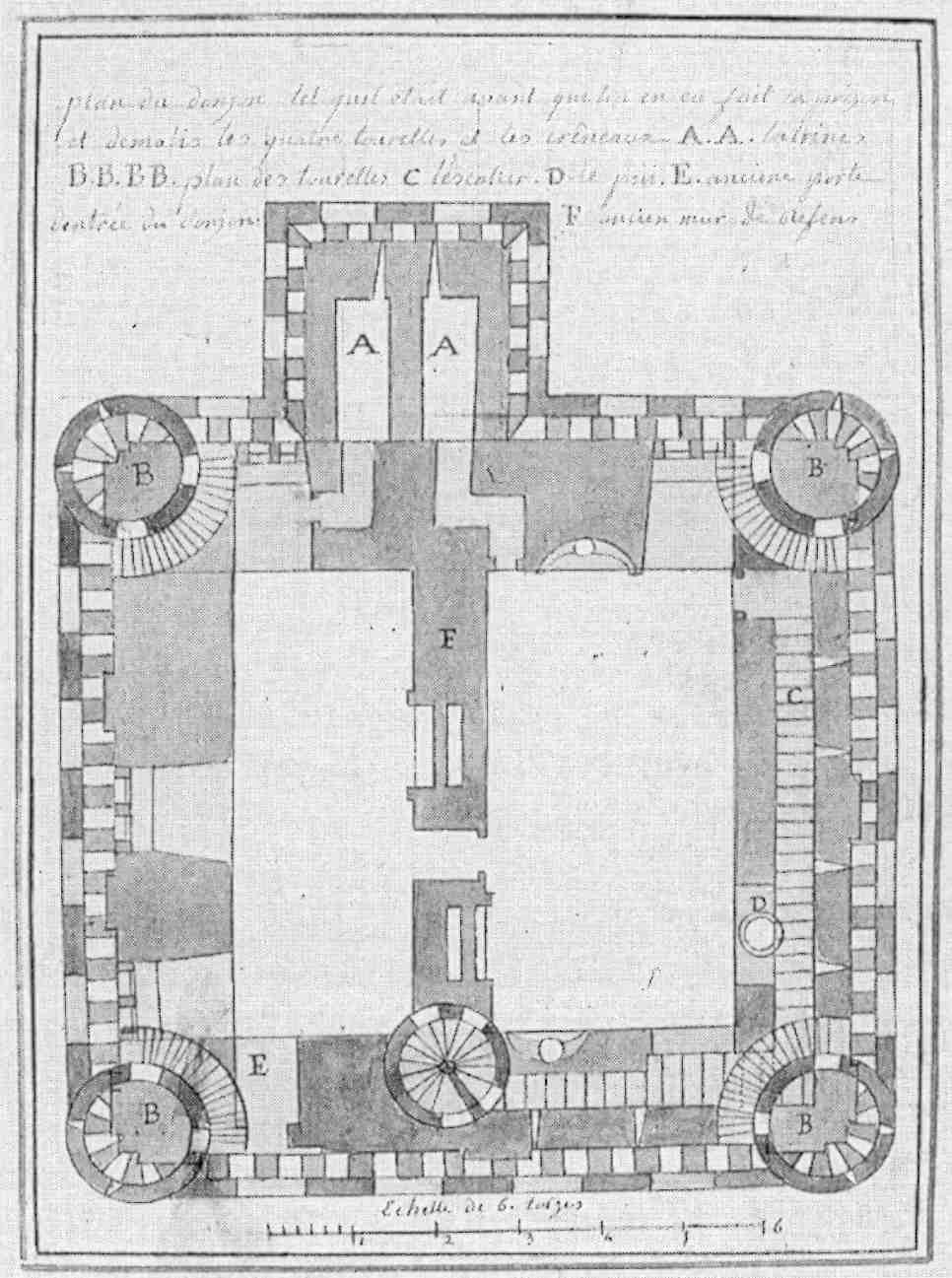

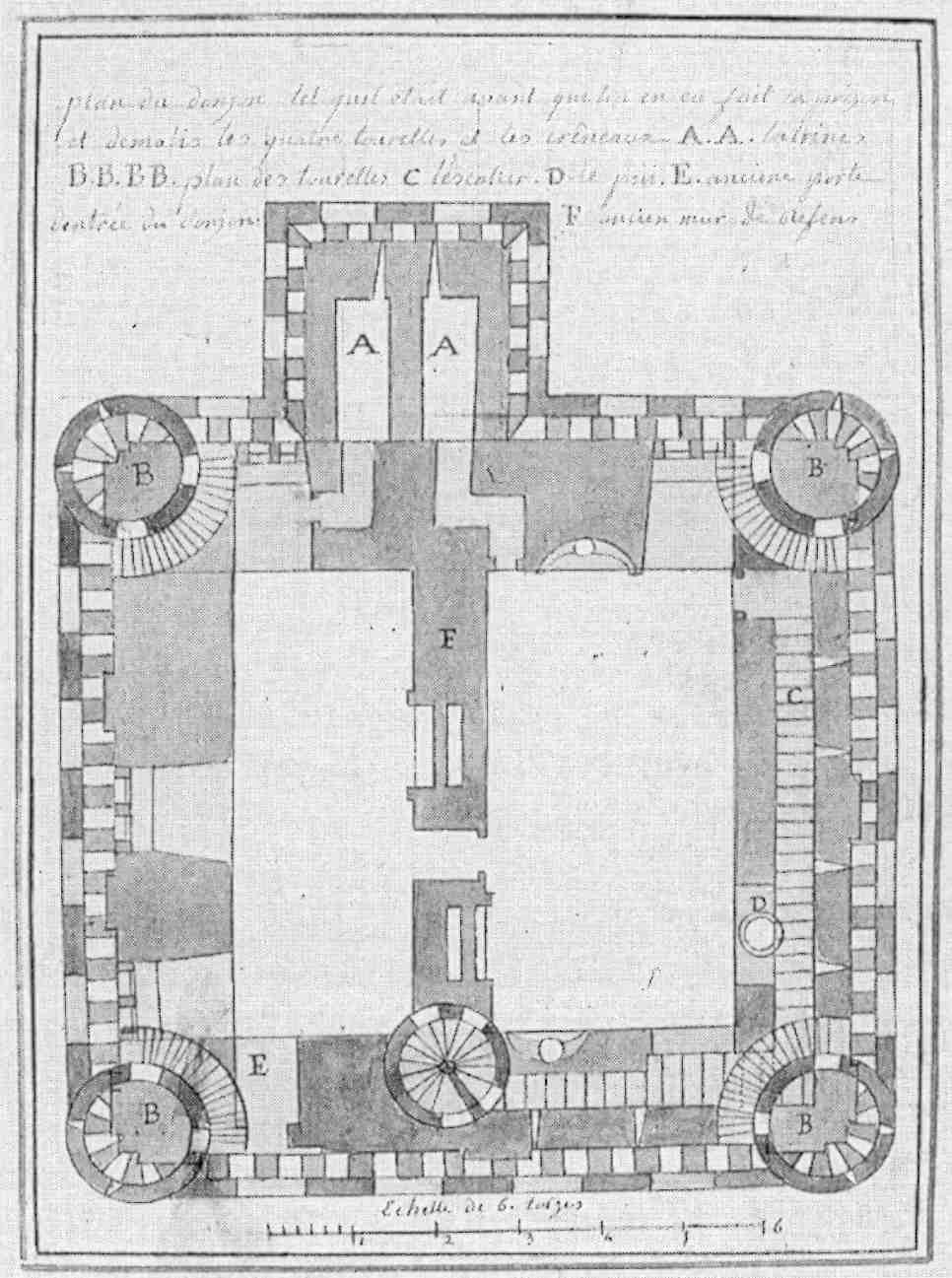

fig. 5 - Le Queu (à gauche) ; fig 30 (à droite)

: reconstitution de L. Hedin montrant

des voûtes à chaque étage alors qu'il n'y en avait

qu'au premier niveau.

|

Ce que l'on sait pour Alençon

Au XIIème siècle,

le donjon d'Alençon et sa chemise devaient être les seuls

édifices bien construits du château, le reste pouvait être

en bois. La tour était alors à la fois le siège du

pouvoir exécutif et judiciaire et le logement du seigneur. Les salles

du rez de chaussée (à 13 m de haut) cumulaient selon les

heures toutes les fonctions.

L’édifice médiéval

du XV ème siècle comportait six niveaux : niveau de fondation,

voûté en plein cintre, puis rez de chaussée, dont l’entrée

devait se trouver au niveau du fronton du palais de justice actuel, et

quatre étages, tous couverts d’un plancher, reposant à chaque

niveau sur un mur de refends qui accueillait les foyers et les conduits

des cheminées (I. Chave, 1998, p110).

Le donjon abritait encore

sous l’occupation anglaise un certain nombre de chambres, comme celle d’un

lieutenant, sans doute du vicomte ou du capitaine (A.N. KK 1338, n°

96. 1439, 22 nov.) ; et un espace de convivialité, la salle du danjon.

Les certificat du maître des œuvres, pour des travaux d’installation

de gouttières et de tuiles, ou de charpente, en 1438 et 1439, la

situent manifestement au dernier niveau.

La salle disposait des installations

de confort de l’édifice : un four, propre au donjon, mentionné

en 1439 (A.N., KK 1338, n° 96. 1439, 22 nov.); un puits, représenté

sur le plan géométral de Le Queu (repère D). Sa localisation,

au rez-de-chaussée, sous la rampe de l’escalier inframural, est

confirmée par les plans du rez-de-chaussée et des trois premiers

étages du donjon, donnés par l’ingénieur Boesnier,

en décembre 1780. Le dernier étage est celui des deux grandes

baies à meneau, mais aussi de deux bassins ménagés

dans les murs sud-ouest et nord-est, absents des plans des étages

inférieurs par Boesnier (I. Chave, 1998, p. 127).

La grande salle dans les

châteaux (ou aula)

(Au XII ème siècle

elle était souvent au rez de chaussée du donjon, par la suite

elle a souvent été déplacée dans la haute cour)

"La grande salle est, par

excellence, le coeur de la vie du château ou du palais. Au pignon

est installée l'estrade, et, au centre de celle-ci, le dais sous

lequel trône le maître des lieux, encadré par épouse

et dames d'honneur. A proximité est installé le dressoir

portant avec ostentation les signes du train de vie seigneurial. Le long

des murs de la grande salle sont disposés quelques bancs; mais on

marche plus qu'on est assis. C'est ici que se déroulent les fêtes

et les grands événements, les repas officiels, mais aussi

la justice.

Les pouvoirs exécutifs

et judiciaires exigent, de tout temps, des espaces publics pour s'exprimer

et s'exhiber [...] devant un public soigneusement choisi pour reconnaître

le pouvoir. [...] Dès l'origine de la féodalité, il

exista dans le château une salle commune où le seigneur prenait

ses repas, où il exerçait sa justice, rassemblait ses conseillers

afin qu'ils délibèrent. Lorsque le moment du repas s'achevait,

les tables étaient démontées, on dressait éventuellement

les sièges pour la justice seigneuriale ; le soir, une fois le souper

terminé, on remplaçait les tréteaux par des lits destinés

aux hôtes de passage les plus marquants [...] dans une promiscuité

aujourd'hui oubliée ; le ménestrel avait chanté sa

chanson, avant que les paillasses dressées par le service ne reçoivent

les corps de chevaliers exténués par chasses et tournois.

Le décor des espaces

résidentiels était, en lui même, signe de richesse,

de luxe et d'ostentation. On oublie trop souvent aujourd'hui que, dans

la plupart des salles, les murs portaient des peintures sur enduits figurant

des scènes de tournoi, de guerre ou de chasse, voire simplement

des des décors de fausses tentures. Les plafonds contribuaient à

cette mise en scène."

(J. Mesqui, 1995, p. 80-85)

|

|

vue 56

vue 56